面試的終極大魔王:一個問題推翻取錄決定

用「無底洞問題」拆出真實實力,如何破解關鍵一問?

面試時過關斬將,自我介紹背得琅琅上口、STAR framework 熟練,幾輪面試下來,Offer 都快拿到手了。但有一種問題,答錯了就會直接被一票否決,功虧一簣。

我是 J,一家科技公司的執行副總裁。面試中我通常是最後一關,當團隊說:「這個人我們想招,如果你沒意見就發 offer 了。」我才會上場。

作為面試的終極大魔王,我的任務只有一個:確認你是不是真能上場打仗,還是只是「看起來可以」?

團隊與候選人已經談了幾輪,出於對雙方的尊重,我的環節必須簡潔有力。所以我只問一個問題——我稱它為「無底洞問題」。

答得出深度,你就過了 final boss;答不出來,前面表現再亮眼,也會當場被刷掉。

7 月 26 日我們將開啟一次面試深度討論會,只限🔒付費會員參加

我們會一起討論實戰中的面試策略、拆解常見問題,

並開放大家提出自己最卡的問題,一起討論、互助準備。

📆 日期:2024 年 7 月 26 日

🕖 時間:晚上 7:30 - 9:00(Zoom 線上)

🧑🤝🧑 限付費訂閱者,報名資訊將另行寄出

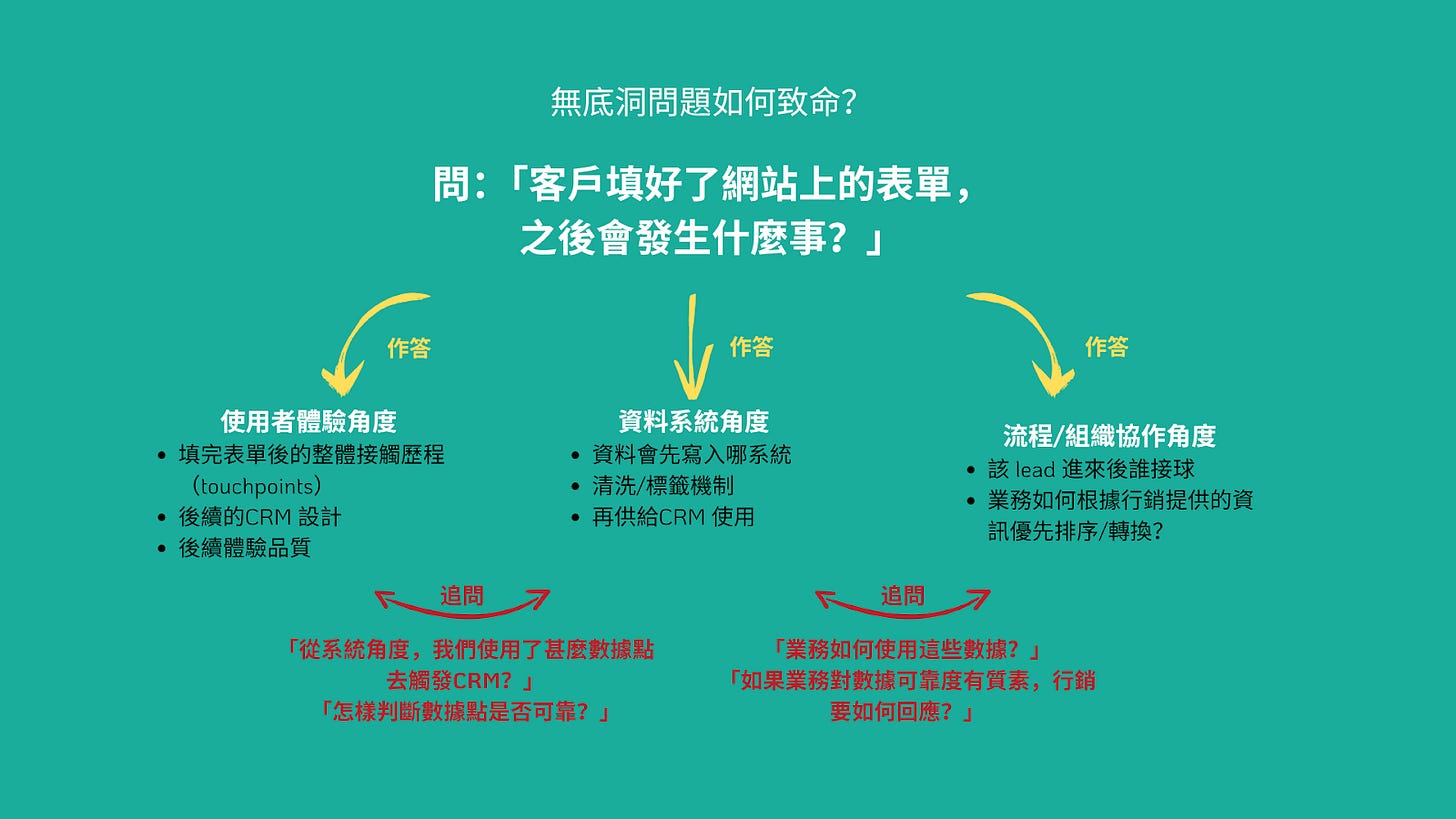

為什麼無底洞問題這麼致命?

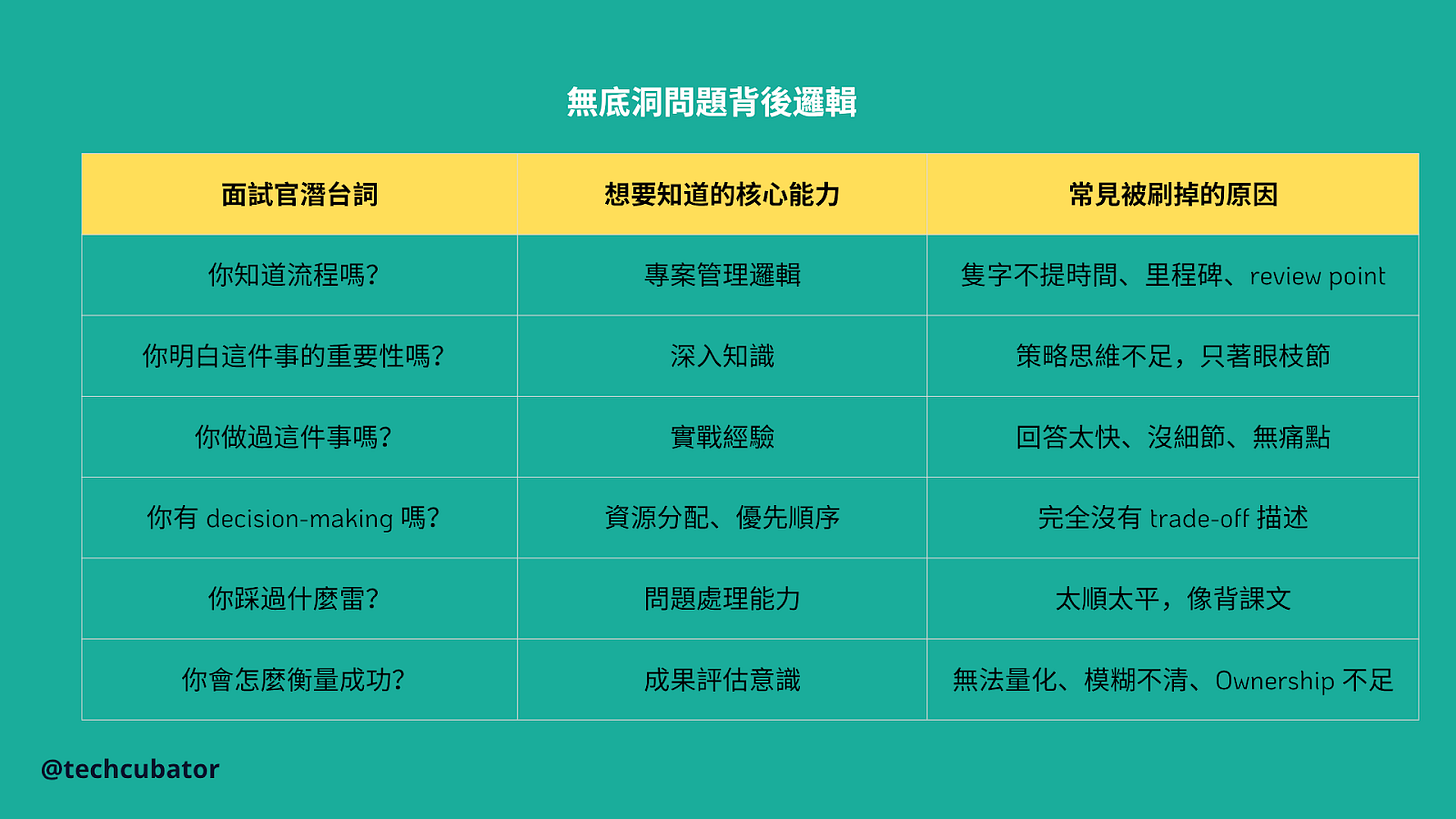

無底洞問題看起來簡單,像是隨口一問,但卻包藏了我招人時不同的潛台詞:

它非常開放,可以從多個角度作答,透露你重視哪部分策略思維

可以層層往下挖,直到你露出破綻,考核你深入知識

可以給我多個角度追問,考核你跨部門 / 跨職能整合能力與實戰邏輯

從你的回答,我就可以看到你有沒有真的做過,你的經驗和思考有多深,有沒有踩過坑、優化過、跟內部吵過合作過。

這類問題的難點,是開放式地讓你自己往下挖,亦給我多個角度去追問,例如你用使用者體驗角度作答談CRM 設計,我可以-

同角度深挖:一直向下挖,問Metrics、優化邏輯、Segmentation

向左右挖:追問從系統角度,我們使用了甚麼數據點去觸發CRM,數據點是否可靠;再轉到流程角度,問業務如何使用這些數據,如果業務對數據可靠度有質素,行銷要如何回應。

一旦你的經驗不夠Solid,在這種追問下就馬上會出包

無底洞問題怎麼運作?

實戰訓練:

問:「如果要把你的產品在半年內增長 3 倍,你會怎麼做?」

如果你現在是行銷、PM、BD,未來想要升 Manager、Lead,這一題早晚會遇到。視乎缺的資歷focus 會稍有不同,但都可以用同一個能讓你持續深入講下去的框架拆解:

1. 目標釐清、盤點現狀和限制

不要衝著去答題!搶著答99% 只會失敗。可以禮貌地說,「這是一個好問題,可以給我一點時間組織一下嗎?」(This is a great question, can I take a minute to collect my thoughts please?) ,之後花上一分鐘慢慢思考也是合理的。

然後:

定義問題 - 先明確這個 3 倍是指什麼?是 DAU、營收、活躍訂閱數、市佔率?在什麼時限內要達成?

盤點現狀 - 建立起Context,現狀可以是規模、已知可行的增長方法,用鋪陳後面的邏輯

盤點限制 - 建立起已知不可行、可略過的選項,給自己縮窄範圍

這段能顯示你不是「聽到命令就做」的人,而是對項目及策略有深刻了解。

作答例子:

「我會規劃一個在12 個月內把DAU 增長3x 的計劃。產品去年已經有2x 增長,所以我從2x 的經驗中學習,設計一個穩定的保底增長策略,在再上面加建一個增長渠道。從2024 年我們學會了Referral 是我們有力的增長渠道,但因為資金限制之前未能最大化scale...」

「所以我會盡力最大化referral的力度,同時測試打入其他,這樣最大機會達成3x DAU 目標」

2. 過程:策略分配

這段重點是能明確拆解策略,而不是講「加大行銷投放」這種泛詞。你可以舉例:

如何拉出一條策略優先順序,先盤點有哪些增長槓桿,再根據時間與資源設定執行層級

在每一層策略裡再細拆,成為有效的人力與資源分配,把時間花在能 scale 的地方

有沒有跨部門 / 跨功能協作,可以在這部分導入

作答例子:

「所以我會分三層來安排這類 3 倍成長計畫:

第一層:保底成效區塊(Core Channels)

這是我們已經驗證過的渠道,例如亞洲區 referral loop,是去年成效最穩定的增長來源。我會優先在這裡加深挖掘潛力,不是單純加預算,而是從獎勵機制、邀請入口、viral factor去做優化。

第二層:高機率成長槓桿(Expandable Bets)

我們已知在語系相近的市場(如香港 / 東南亞)有一些自然流量,我會規劃一個輕量 landing page + localized onboarding 測試包,搭配 Google/Meta 廣告測試市場反應,用最低成本試出可行性。

第三層:創新實驗(Wildcard Growth)

保留 10–15% 的資源給一些大膽但可控的策略,例如:跟其他工具類產品做 cross-promotion、在社群實驗短影片帶動轉換等。這些是預期成功率較低但回報潛力高的項目

其中我會把feedback loop 設置為每兩星期一個sprint 去檢討,對應的KPI 是[XXXX],這樣最大機會達成3x DAU 目標」

這裡用不同策略模型講清楚決定,方法論不拘,但要顯示你有策略/邏輯可以和商業目標連結,不是平均分配focus 什麼都做。

3. 難點:問題處理 / Trade off

這段是讓人分辨你到底是「講概念」,還是「真的幹過」的關鍵。最強而有力的證據是講出一個真實問題+當時怎麼解決、怎麼快速 iterate。

可以考慮方向為:

跨部門 / 功能限制

沒有early traction 所以不夠buy-in,導致預算 / 資源不足

風險管理,風險 vs 回報的考慮令之前行進不夠快

作答例子:

「其實去年 Q2,我們剛開始 push referral 時就踩過坑——初期激勵機制設計錯了,造成部分用戶作弊,大量創帳號自 refer。雖然數字短期內衝得很漂亮,但後來發現 CAC 被拉高、LTV 根本撐不起來,作弊帳號走了後DAU 沒有改善,反而花了一大筆冤枉錢。

這時候我們緊急做了幾件事:

用 Mixpanel 設計了判斷 fraud 行為的行為模型,讓內部 team 可以快速標記異常行為

跟資料科學團隊合作,調整了 referral reward 的 eligibility 條件,只針對完成 onboarding 的新用戶給獎勵

原本設計是「邀一個給一個」,我們改成 milestone-based,避免短期套利

這個經驗讓我學會,做 growth 策略不是「把槓桿拉大」這麼簡單,而是要設好閘門,先確保有底線,再放大成效。」

4. 結尾:評估成效、持續校正

由於這只是一個活在未來的strategy,沒有KPI 可以秀,而是要展現你有「持續校正」的能力,給人信心你的strategy 有大機會獲得成功,因為你會滾動式檢視成效。

作答例子:

「在整個 6 個月的成長期間,我用兩層 KPI 追進度:

第一層是核心成長指標:每週 DAU(週成長率 + 留存曲線)

第二層是質化驗證:包括新用戶來自哪個渠道、來的速度、是否有達成 referral 的行為健康度(例如完成 onboarding、7 日內使用次數)

我們每兩週會做一次 checkpoint review,對照 funnel 每段的預測模型,如果轉換率開始掉,就馬上滾動調整內容或渠道策略。

另外我也設了 lagging 指標,像是 CAC 與 LTV ratio,讓我們確認成長是健康的,不只是把 budget 硬砸出來的表面增長。」

這樣不只說明你如何追蹤成功,還展現出你在過程中會自我調整與拉警報的能力。

練習這類問題的三個方式

1|回顧自己最近三件專案,問自己:「然後呢?」「為什麼?」

把自己過去的專案,一層層往下問。每一段故事,都要能講出當下的選擇、依據與結果。

用「然後呢?」逼自己走出記憶、走進經驗。

用「為什麼?」逼自己想起設計/策略背後的邏輯。

2|跟沒有專業背景的朋友模擬面試

找一個沒有同樣專業背景的朋友問你一個開放式問題,只能靠延伸對話撐10 分鐘。訓練你用事件+判斷+反思的結構講故事,而不是流水帳。

3|寫下你做決策時的「轉折點」

你做過哪些關鍵決策?當時怎麼選的?為什麼那樣做?事後怎麼調整?把這些故事寫下來,就是你最有力的應答素材庫。

面試不只是比實力,而是比真實

這種問題不是來刁難人,而是要確認你是不是能撐得起責任的那個人。你不用講得最漂亮,但一定要講得真實、講得出故事脈絡,講得出思考過程。

我不是要一個知道「應該怎麼做」的人,而是要一個「真的做過、能快速調整」的人。

下次再遇到這題,問問自己:「我講得出轉折點,還是只會念流程?」

🔍 面試相關文章整理(持續更新中)

👉 付費訂閱者會持續收到這個系列更新,包含範例對話、真實回答拆解、面試情境模擬方法。